à propos

Le « hors-champ »constitue l’ensemble des éléments qui n’apparaissent pas frontalement dans le cadre d’une image, dans le « champ ». Ici, celui de notre activité dans le « champ juridique ». Cette section constitue notre « besace« , là où nous rangeons des choses autant utiles qu’inutiles : actualités, billets d’humeur, billets de réflexion, éléments décisifs ou dérisoires, professionnels ou de société, lectures offertes, souvent hors de notre champ donc.

DE QUOI BELDEV EST-IL LE NOM ?

C’est en 1983 que Michel BELLAICHE a créé un cabinet d’avocats, en concentrant, délibérément, son activité dans les domaines du « risque d’entreprise », en relation avec les assureurs et les entreprises.

Emmanuelle DEVIN l’a rejoint. Elle n’exerce plus à ce jour.

Le nom beldev correspond donc au collage des trois premières lettres de leurs nom de famille

La structure « beldev », marque ancrée dans sa spécialisation et reconnue de tous, s’est construite dans l’exigence de la qualité et de la disponibilité depuis près de 40 ans.

CLIC LECTURES (LA PREMIÈRE PAGE)

PREMIERES PAGES

Les premières pages de quelques livres. C’est là, parait-il, que le talent se révèle. Victor Hugo nous disait que “tout grand écrivain frappe la prose à son effigie“. Le premier coup doit être le bon. Et si ces pages donnent envie d’aller voir plus loin dans un livre qu’on aimé, on en serait, évidemment ravi.

Pessoa, Roth, Singer, Gary, Lessing, Steinbeck, Hammett, Chandler, Rosset, Kundera, Woolf, del Castillo, Déon, Borges, Dostoievski, Modiano, Loti, Ishiguro, Conrad, Flaubert, Cohen, Rolin, Chase, Hemingway, Daudet, Calvino

UN CLIC CI-DESSOUS

BILLET : IA, A.I

Il s’agit donc d’intelligence artificielle, I.A en français, A.I en anglais.

C’est le sujet du temps, récurrent, sans fin.

Chacun y va de son commentaire. Dangereuse, une fin de l’humanité, Matrix en mouvement, emplois supprimés, destruction de la valeur travail…

Peu s’interrogent, préalablement à toute réflexion (nécessairement profane, approximative), sur le fait de savoir s’il est possible d’arrêter un progrès en marche.

Tous oublient, dans la critique de la fin des taches routinières absorbées par l’I.A, génératrice de pertes d’emplois, future dominatrice des humains, l’histoire de l’industrie et des machines.

Peu questionnent la dialectique entre volonté et nécessité. Entre actions de l’homme et marche inéluctable de l’histoire.

On peut être pour, contre, “tout contre” comme disait le poète, mais cette réalité est un fait, inébranlable et têtue comme un fait : l’intelligence artificielle a été inventée et on ne peut la “désinventer”. Comme on ne peut revenir à l’avant-automobile ou l’avant-électricité. Ou même avant l’homme si l’on va au bout de la logique.

Dès lors, la seule question pertinente qui peut être posée est celle de la configuration de la cohabitation inextinguible, impossible à freiner, entre les deux intelligences (humaine et artificielle).

Le temps de la critique de ce qui advient est du temps perdu pour réfléchir à cette cohabitation. Y compris le temps de la posture éthique, certes nécessaire mais non efficiente dans l’action “organisationnelle”. L’on fait confiance aux hommes : ils sauront organiser la hiérarchie, configurer l’éthique.

L’IA est évidemment dangereuse. Comme le sont toutes les inventions nouvelles non maîtrisées. Y compris le tricycle pour enfants. Seule la peur fait donc gloser, sans qu’elle n’apporte une quelconque aide à la résolution d’une équation, celle, à nouveau d’un voisinage.

La peur du Golem qui avalerait son maitre, de l’I.A qui dominerait les hommes, comme dans l’excellent film Matrix, déjà évoqué, n’est que l’avatar d’une série Netflix, le scénariste ayant peur de lui-même. Le dépassement de l’humain, qui ne controlerait plus la puissance d’une machine qui le dominerait, l’étranglerait, n’est qu’un succédané littéraire.

Les humains, justement dans leur extraordinaire exception humaine, dans leur formidable potentialité d’adaptation et de dépassement, sont capables de gérer cette contiguïté nouvelle. Et s’ils ne le sont pas (capables), cette incapacité fait nécessairement et paradoxalement partie intégrante de leur capacité structurelle et, partant, est parfaitement humaine et acceptable.

Pour ce qui concerne notre domaine (le droit), nous sommes persuadés du bénéfice de l’IA. à notre service pour aller plus vite et plus sûr.

A la table, dans la salle de conférence, elle sera là, cette I.A, dans sa machine et son écran, pour nous reprendre dans l’erreur, pour nous offrir les données à la seconde.

Une nouvelle collaboratrice, une autre “pensée” rapide et disponible dans l’enceinte d’un Cabinet ou sur un plateau d’une Entreprise.

Qui va se plaindre de l’exposé immédiat des données, ou, mieux encore, par une prévisibilité sans failles, de la rédaction de la décision judiciaire qui sera rendue et qu’on analysera à rebours pour infléchir sa survenance ? Seuls ceux qui, défaitistes, ne croient pas que, justement, la connaissance du temps qui vient est de nature à chercher les moyens de l’infirmer; que dès lors l’intelligence artificielle est un partenaire qui décuple, déplace les facultés humaines. Un booster de l’intelligence biologique.

L’on sait depuis longtemps (les philosophes Hobbes ou Leinbiz ayant déjà proposé cette thèse) que la pensée est un calcul, Alan Turing l’ayant démontré.

Il n’y a donc aucun scandale à la reproduire dans une machine, même si on lui apprend à penser d’elle-même.

A nous de diligenter l’intuition, spécifiquement non quantifiable ou presque, pour trouver ce qui pourrait ne pas être trouvé mécaniquement, qui n’est que notre pensée augmentée. En développant, grace à l’IA, les pans inexplorés de notre extraordinaire intelligence humaine, derrière le calcul et les données, laissés à la machine.

Le pessimisme est humain. Comme l’optimisme.

MB.

no es nadie, señor, soy yo

La question philosophique du sujet libre et conscient, fabricant de son devenir, sur la structure ou le matérialisme, se noie souvent sous les mots savants sans des dissertations brumeuses. On propose, ici, une courte citation romanesque .

Elle vient illustrer une hypothèse de l’inexistence de l’identité personnelle, d’un moi pré-identitaire qui serait profondément ancré dans chaque personne du monde et qui ne serait pas celui, social et ordonné, qui se suffit à lui-même sans encombrer, dans le brouillard, tous les discours prétendument humanistes du moi, désormais payant en « Cabinet philosophique » dans la mode du « développement personnel ».

L’anecdote se trouve dans le bouquin d’Octavio Paz intitulé “Le Labyrinthe de la solitude”. Elle est significative, drôle et embrasse “le sujet”, si l’on ose dire…

Une nouvelle servante se présente au domicile de son patron, lequel fait la sieste et ne l’entend pas arriver. Soudain il se réveille et sursaute :

– Qui va là?

Réponse de la servante :

– No es nadie, señor, soy yo.

LES GROSSES AVENTURES DE L’ASSURANCE

Où il est question du secteur dans lequel nous évoluons : le risque, l’assurance.

Un billet, comme un hommage que nous voulons rendre à ce secteur, décrié par les ignorants, vilipendé par ceux qui ne connaissent pas la forêt des règlements que cachent les quelques arbres des litiges.

L’assureur est, sauf rares exceptions, de bonne foi, les intermédiaires (l’agent, le courtier), de vrais professionnels, au demeurant sans conflit majeur, tant la relation efficace et sans conflit quotidien s’est installée. La proximité, désormais de mise entre les gestionnaires de Compagnie et ceux des intermédiaires est concomitante d’une relation fructueuse. Dans la recherche du juste, de la lettre et l’esprit du contrat, de l’équité au-delà du texte quelquefois.

Des règles simples sont appliquées : ce qui est dû doit être réglé. Ce qui peut ne pas être dû doit générer une décision réfléchie. Ce qui n’est pas dû n’a pas être versé, malgré les cris d’orfraie, en réalité assez rares lorsque la bonne foi (encore) s’installe.

ELECTRONS. Ce constat, l’instauration des relations un peu plus professionnelles qu’avant, le dialogue permanent n’a pas toujours été de mise. Il a fallu attendre, en réalité, l’immédiateté de la réponse, le contact frontal sans autres contraintes. En fait le mail et la communication électronique, le numérique pour tout dire, lequel à l’inverse de ceux qui clament que « c’était mieux avant » a été une révolution positive, balayant le temps, permettant la discussion suivie, nécessairement conclusive. Le courrier ou même le fax ne pouvaient mobiliser activement les esprits et le temps de la réponse laissait dans les airs les décisions rapides et indispensables.

Cette réflexion minime, mineure certainement, nous a fait nous souvenir de l’histoire de l’assurance, que peu connaissent, qui nous était racontée par ceux qui ont fabriqué la culture, le lexique, l’esprit de l’assurance. On a donc voulu ici la rappeler, très brièvement.

HISTOIRE AVENTURIERE DE L’ASSURANCE. Déjà dans la haute Antiquité, des pratiques qui frôlaient l’activité de l’assurance ont été repérées, notamment en Mésopotamie, en Égypte et dans la Rome antique : l’ensemble des commerçants concernés se répartissaient les coûts engendrés par les vols et pillages des caravanes. Un embryon de l’assurance. D’autres exemples sont également présents

C’est dans le « PRET A LA GROSSE AVENTURE » que nait, véritablement l’opération d’assurance.

Les marchands faisaient appel aux banquiers pour financer leurs très chères expéditions maritimes. En cas de naufrage, les marchands ne remboursaient pas leur emprunt. Mais si le navire arrivait à bon port, le banquier était non seulement remboursé mais recevait, en sus une somme assez élevée. Le risque, son paiement, sa rétribution, naissait.

Mais l’interdiction du prêt usuraire par la Papauté au XIIème siècle, allait bouleverser la donne. Comment assurer le prêteur du remboursement de son prêt, en cas d’arrivée du navire ? Un système était trouvé : la valeur du navire et de ses marchandises en échange d’une somme d’argent versée préalablement au départ. L’assurance maritime était née et, avec elle toutes les formes d’assurance. A Gênes. Puis des lois qui viennent l’organiser, notamment en 1681, avec Colbert pour la France. La Compagnie générale des assurances et grosses aventures voit le jour par un édit de Louis XIV en 1686 et, en 1786, sont créées la Société d’assurances générales contre l’incendie des frères Périer et la Compagnie d’assurances contre l’incendie de Clavière et Batz.

Puis l’assurance vie, évidemment.

Puis LES TONTINES, du nom du financier italien Lorenzo Tonti qui crée en 1652 un système original : une assurance vie particulière. Des associations de personnes constituées pour une certaine durée et qui mettent en commun des fonds. A l’issue d’une durée définie préalablement, l’association est dissoute et les fonds répartis entre les personnes.

Arrive le risque d’incendie, le sinistre le plus commun. En 1787, la Compagnie royale d’assurance vie est créée et, en 1788, l’édit du 27 juillet contraint la Compagnie d’assurances contre les incendies à se diviser en deux branches : une contre l’incendie, l’autre sur la vie.

L’assurance moderne jaillissait, contre vents et marées, même ceux de la Révolution française qui a voulu freiné ce développement de l’assurance moderne en France. Mais, en 1816, une ordonnance royale autorise l’assurance contre l’incendie et en 1818 et le Conseil d’État autorise l’assurance sur la vie.

Dès lors, plusieurs sociétés sont créées et prospèrent rapidement : l’Union (devenue UAP puis AXA), la Royale (devenue Nationale puis le GAN), les Assurances Générales et le Phénix (devenues les AGF, désormais Allianz).

Le « risque divers » se met aussi en place (IARD, Incendie, accidents, risque divers) : accidents, bris de glaces, grêle, mortalité du bétail, vol, responsabilités civiles diverses…

Le développement va être fulgurant, de nouveaux « risques » surgissent (automobile notamment) et de nouvelles structures naissent : la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurances (FNSAGA) en 1919, le Bureau central français des compagnies d’assurances pour l’étude des statistiques concernant les accidents automobiles en 1930, la Fédération Française des Sociétés d’Assurance en 1936…

Des lois réglementant l’activité sont votées : la loi du 13 juillet 1930 réglementant le contrat d’assurance, la loi sur l’assurance automobile en 1935, le décret-loi du 14 juin 1938 uniformisant les différents règlements et le contrôle de l’État sur les sociétés d’assurances et de capitalisation, la loi du 12 juillet 1940 rattachant la direction des Assurances au ministère des Finances et la loi du 25 avril 1946 sur la nationalisation partielle de 34 sociétés d’assurances en groupes (UAP, AGF, Gan…) et la création de la Caisse centrale de réassurance (CCR).

Dans la deuxième moitié du XXème siècle, le secteur s’organise et se réglemente tel que nous le connaissons aujourd’hui. L’assurance automobile est rendue obligatoire par la loi du 27 février 1958 et le Code des Assurances est officiellement créé par le décret du 16 juillet 1976. Ce code contient dès lors toute la législation relative aux différentes assurances.

ETAT DES LIEUX. Le secteur de l’assurance se porte bien dans la quotidienneté. Au-delà des chiffres. Les fonctions (gestionnaires, courtiers, agents, experts, peut-être avocats) sont, désormais, bien maîtrisées. C’est ce par quoi nous avions commencé avant de plonger dans l’histoire et les navires, monstrueusement gorgés de biens terrestres.

La réflexion l’emporte, s’agissant de l’appréciation de l’existence d’une garantie et il est rare de voir le conflit s’exacerber entre Compagnies et intermédiaires. La relation s’instaure, par un langage commun qui émerge entre les intervenants et s’agissant de notre action quotidienne, un pentagone qui fonctionne bien : Assureur/assuré/intermédiaire/Expert/Avocat.

On peut donc en conclure, comme nous le disions en introduisant que cette « grosse aventure » de l’assurance qui est partie de craintes de naufrage, de tontines est assez réussie. Certains prétendent que s’agissant d’un secteur « financier », la chose pouvait aller de soi. L’argent fonctionnerait de manière autonome. Ils se trompent lourdement. L’assurance n’est pas la finance, sauf à considérer que tout est financier. Encore une fois elle est, dans le quotidien, réflexion et dialogue concret. L’instrument financier se suffit à lui-même alors que dans l’assurance, il faut des êtres (humains). Et la technicité tant des supports numériques que de ceux qui dialoguent a permis cette réussite.

PS. Sources pour l’aspect historique de billet : Comité scientifique pour l’histoire de l’assurance (2007). Guide des sources sur l’histoire de l’assurance. N° ISBN : 2-912916-91-7

matador

«Savez-vous pourquoi il n’y a pas de philosophe espagnol ? », demande un jour le grand philosophe allemand Heidegger à Ortega y Gasset, philosophe, sociologue, essayiste espagnol. Réponse de celui-ci : « Savez-vous pourquoi il n’y a pas de torero allemand ? »

LES DETAILS, MARCEL COHEN

Extraits d’un des merveilleux livres de Marcel Cohen, scrutateur des « détails » du monde.

a) On sait très bien quel fut le bruit le plus violent jamais perçu par une oreille humaine. Il s’agit, le 27 août 1883, de l’explosion du volcan Krakatoa, situé entre les îles de Sumatra et de Java. On estime que la déflagration fut entendue sur un douzième de la surface terrestre et jusqu’à une distance de cinq mille kilomètres. Elle rendit sourdes pour le restant de leur vie des populations entières.

b) Dans L’homme foudroyé, Blaise Cendrars note que les vingt-six lettres de l’alphabet permettent 620 448 017 332 394 393 360 000 combinaisons différentes. Comme ce nombre est à peu près illisible, Cendrars le traduit à l’aide de l’alphabet et l’arrondit pour ne pas compliquer inutilement la lecture : « des trillions de billions de millions de millions.

c) En Inde, une loi oblige, sous peine d’amende, les charmeurs de serpents à faire opérer l’animal avec lequel ils gagnent leur vie afin de lui implanter une puce électronique sous la peau. En identifiant chaque reptile, la puce a pour objectif de limiter le nombre de cobras amputés de leur poche à venin et de préserver ainsi une espèce en danger d’extinction.

d) Un magazine hebdomadaire remarque que les six chaînes de télévision les plus regardées en France « assassinent en moyenne mille personnes par semaine ». C’est beaucoup plus de meurtres qu’un inspecteur de la Brigade criminelle ne peut espérer en élucider en quarante ans d’une carrière bien remplie.

e) Le philosophe Michel Serres note, pour sa part, qu’aux États-Unis un adolescent de quatorze ans a déjà vu vingt mille meurtres à la télévision. Quelles que soient les mœurs des sociétés disparues, c’est la première fois, dans l’histoire de l’humanité, que la sensibilité de la jeunesse est soumise à un tel traitement, remarque le philosophe.

EXTRAITS DE “DETAILS” de MARCEL COHEN, Editions Gallimard

BLAISE PASCAL, RESTER CHEZ SOI

C’est un texte des « pensées » envoyé lors de notre enfermement Covid, qui semble bien loin..

“Divertissement. Quand je m’y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s’exposent, dans la cour, dans la guerre, d’où naissent tant de querelles, de passions, d’entreprises hardies et souvent mauvaises, j’ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s’il savait demeurer chez soi avec plaisir, n’en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d’une place, (…) et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu’on ne peut demeurer chez soi avec plaisir.

Blaise Pascal, Pensées, B 139, (1670)

PASCAL, ENCORE.

Le texte de Blaise Pascal qui précède nous oblige presque à insérer sa page célèbre sur « l’infini »

“Que l’homme, étant revenu à soi, considère ce qu’il est au prix de ce qui est; qu’il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature; et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j’entends l’univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même son juste prix.

Qu’est-ce qu’un homme dans l’infini ?

Mais pour lui présenter un autre prodige aussi étonnant, qu’il recherche dans ce qu’il connaît les choses les plus délicates. Qu’un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ces jambes, du sang dans ces veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ces humeurs, des vapeurs dans ces gouttes; que, divisant encore ces dernières choses, il épuise ses forces en ces conceptions, et que le dernier objet où il peut arriver soit maintenant celui de notre discours; il pensera peut-être que c’est là l’extrême petitesse de la nature. Je veux lui faire voir là dedans un abîme nouveau. Je lui veux peindre non seulement l’univers visible, mais l’immensité qu’on peut concevoir de la nature, dans l’enceinte de ce raccourci d’atome. Qu’il y voie une infinité d’univers, dont chacun a son firmament, ses planètes, sa terre, en la même proportion que le monde visible […].

Car enfin qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leur principe sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d’où il est tiré, et l’infini où il est englouti.”

«88-. Quand je considère la petite durée de la vie, absorbée dans l’éternité précédente et suivante, le petit espace que je remplis, et même que je vois, abîmé dans l’infinie immensité des espaces que j’ignore et qui m’ignorent, je m’effraie et m’étonne de me voir ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que lors. Qui m’y a mis ? Par l’ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi ? Memoria hospitis unius diei praetereuntis (*).

90-. Combien de royaumes nous ignorent ! 91-. Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie»

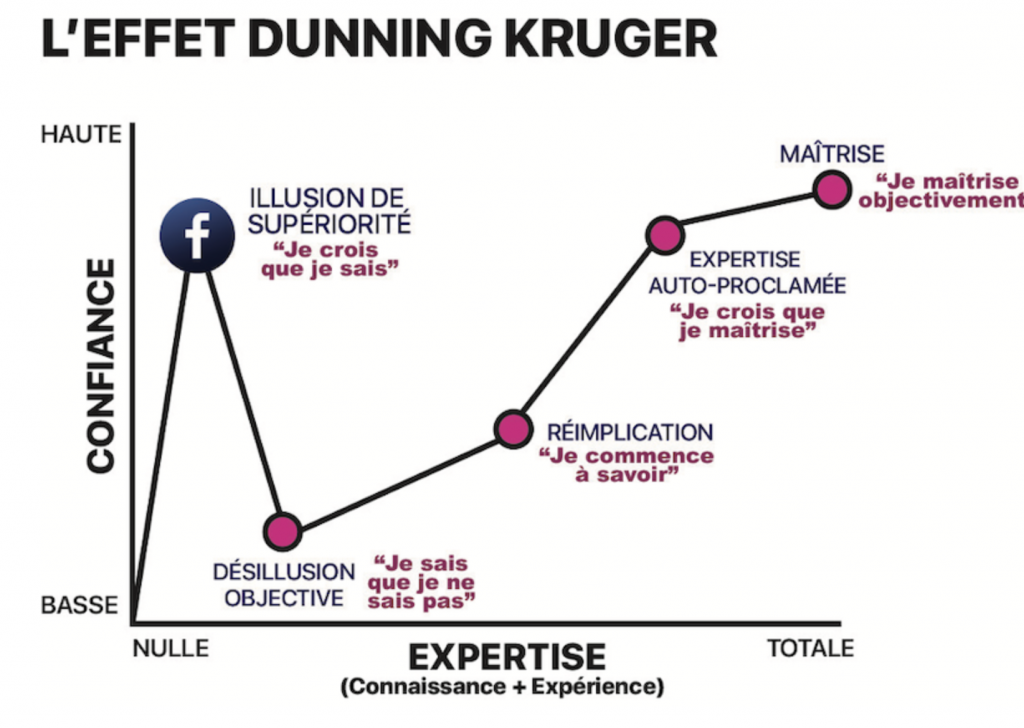

EFFET DUNNING-KRUGER

Donc « Dunning-Kruger ». Ce sont deux noms de psychologues américains (David Dunning et Justin Kruger), découvreurs, en 1999, de l’effet de « surconfiance » des incompétents.

En bref : les plus incompétents, les moins qualifiés, les ignorants si l’on veut, surestiment leur compétence.

Les personnes non qualifiées possèdent cette non-qualification qui les empêchent de constater leur incompétence. Ils se glorifient de leurs capacités pourtant limitées. Etant observé que l’effet inverse est induit : les personnes les plus compétentes, les plus qualifiées, sous-estiment leurs facultés.

Darwin le disait déjà « l’ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance ». Ainsi on cite :

- la personne incompétente tend à surestimer son niveau de compétence ;

- la personne incompétente ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent véritablement ;

- la personne incompétente ne parvient pas à se rendre compte de son degré d’incompétence

LA CULTURE CHANGE LE MONDE

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-culture-change-le-monde

France Culture, la radio, que le monde entier nous envie, a rassemblé par un seul « lien podcast » tous les épisodes de son émission magnifique dénommée « la culture change le monde » : les livres qui le changent, les films, les manifestes, les oeuvres d’art. Comment peut-on s’ennuyer ? On propose le lien ci-dessous, par un clic sur l’image. Pour tous les épisodes, cliquer au bas de la page France Culture « voir plus d’épisodes« . Le graphiste de FC ne l’a pas mis assez « en avant ». CLIC SUR L’IMAGE

Chopin et Liszt, les nuits de claviers vengeurs

“Relation de pianistes entre Chopin et Liszt

La relation entre les deux plus grands pianistes de la première moitié du XIXe siècle est à la fois complexe et caricaturale. Quelques témoignages d’amis des deux hommes restent la meilleure clé pour comprendre cette facette de la personnalité de Chopin. Il est assez difficile de résumer à la fois la volonté des deux artistes de se perfectionner dans leur domaine propre séparé mais aussi de s’affronter dans la course artistique. Le témoignage le plus caractéristique montrant à la fois l’éloignement du domaine de prédilection des deux artistes, mais aussi la volonté de chacun du dépassement artistique est celui de Charles Rollinat (familier de George Sand) : « Chopin jouait rarement. […] Liszt, au contraire, jouait toujours, bien ou mal. Un soir du mois de mai, entre onze heures et minuit, la société était réunie dans le grand salon. […] Liszt jouait un Nocturne de Chopin et, selon son habitude, le brodait à sa manière, y mêlant des trilles, des trémolos, des points d’orgue qui ne s’y trouvaient pas. À plusieurs reprises, Chopin avait donné des signes d’impatience ; enfin, n’y tenant plus, il s’approcha du piano et dit à Liszt avec son flegme anglais :

- Je t’en prie, mon cher, si tu me fais l’honneur de jouer un morceau de moi, joue ce qui est écrit ou bien joue autre chose : il n’y a que Chopin qui ait le droit de changer Chopin.

- Eh bien, joue toi-même ! dit Liszt, en se levant un peu piqué.

- Volontiers, dit Chopin.

À ce moment, la lampe fut éteinte par un phalène étourdi qui était venu s’y brûler les ailes. On voulait la rallumer.

- Non ! s’écria Chopin ; au contraire, éteignez toutes les bougies ; le clair de lune me suffit.

Alors il joua… il joua une heure entière. Vous dire comment, c’est ce que nous ne voulons pas essayer. […] L’auditoire, dans une muette extase, osait à peine respirer, et lorsque l’enchantement finit, tous les yeux étaient baignés de larmes, surtout ceux de Liszt. Il serra Chopin dans ses bras en s’écriant :

- Ah ! mon ami, tu avais raison ! Les œuvres d’un génie comme le tien sont sacrées ; c’est une profanation d’y toucher. Tu es un vrai poète et je ne suis qu’un saltimbanque.

- Allons donc ! reprit vivement Chopin ; nous avons chacun notre genre, voilà tout. Tu sais bien que personne au monde ne peut jouer comme toi Weber et Beethoven. Tiens, je t’en prie, joue-moi l’adagio en ut dièse mineur de Beethoven, mais fais cela sérieusement, comme tu sais le faire quand tu veux.

Liszt joua cet adagio et y mit toute son âme. […] ce n’était pas une élégie, c’était un drame. Cependant, Chopin crut avoir éclipsé Liszt ce soir-là. Il s’en vanta en disant : « Comme il est vexé ! » (verbatim). Liszt apprit le mot et s’en vengea en artiste spirituel qu’il était. Voici le tour qu’il imagina quatre ou cinq jours après.

La société était réunie à la même heure, c’est-à-dire vers minuit. Liszt supplia Chopin de jouer. Après beaucoup de façons, Chopin y consentit. Liszt alors demanda qu’on éteignît toutes les lampes, ôtât les bougies et qu’on baissât les rideaux afin que l’obscurité fût complète. C’était un caprice d’artiste, on fit ce qu’il voulut. Mais au moment où Chopin allait se mettre au piano, Liszt lui dit quelques mots à l’oreille et prit sa place. Chopin, qui était très loin de deviner ce que son camarade voulait faire, se plaça sans bruit sur un fauteuil voisin. Alors Liszt joua exactement toutes les compositions que Chopin avait fait entendre dans la mémorable soirée dont nous avons parlé, mais il sut les jouer avec une si merveilleuse imitation du style et de la manière de son rival, qu’il était impossible de ne pas s’y tromper et, en effet, tout le monde s’y trompa.

Le même enchantement, la même émotion se renouvelèrent. Quand l’extase fut à son comble, Liszt frotta vivement une allumette et mit feu aux bougies du piano. Il y eut dans l’assemblée un cri de stupéfaction.

- Quoi ? C’est vous !

- Comme vous voyez !

- Mais nous avons cru que c’était Chopin.

- Tu vois, dit le virtuose en se levant, que Liszt peut être Chopin quand il veut ; mais Chopin pourrait-il être Liszt ?

C’était un défi ; mais Chopin ne voulut pas ou n’osa pas l’accepter. Liszt était vengé »

Aussi bien admiratifs l’un de l’autre, évitant aussi bien que poussant la comparaison, cet épisode de la vie des deux artistes, dans ses dernières phrases est un excellent résumé de la relation unissant les deux pianistes.

EXTRAIT de wikipédia

Elliott Erwit

ERWITT

On propose à nos visiteurs une galerie d’un grand photographe : Erwitt. Extrait du site « Artnet » : Elliott Erwitt est un photographe documentaire américain considéré comme l’un des maîtres dans son domaine. Connu pour ses images en noir et blanc candides et souvent drôles, Erwitt est responsible de quelques-unes des plus emblématiques photos du XXe siècle, notamment des portraits de personnalités comme Marilyn Monroe, Che Guevara et Richard Nixon. Né le 26 juillet 1928 à Paris, sa famille émigre aux États-Unis en 1939, il étudie la photographie au Los Angeles Community College, le cinéma à la New School for Social Research et travaille en tant que photojournaliste. À la fin de son service militaire dans les années 1950, Robert Capa, qui admire son style spontané, l’invite à rejoindre Magnum Photos aux côtés d’Edward Steichen et Roy Stryker. Vivant et travaillant actuellement à New York, Erwitt voyage beaucoup pour ses commandes. Tout au long de sa carrière, l’artiste publie de nombreux carnets photos, souvent sur des chiens. « Le travail qui m’intéresse est terriblement simple », note-il humblement en 1988. « J’observe, j’essaie de diverter, mais surtout je veux des images qui soient émotion. C’est ce qui m’intéresse dans la photo ». En 2011, l’International Center of Photography lui remet l’Infinity Award for Lifetime Achievement.

Un clic sur une image puis défilement, par la flèche à droite.